この記事は広告を表示することがあります。

引っ越しはエネルギーも必要で、やるべきことがたくさんありすぎてストレスもかかります。

大人だけの引っ越しでもヘトヘトになるのに、子供がいるとなると手続きしなくてはいけないことが追加されて、頭がパニックになりそうになりますよね。

でも、やるべきことを把握して、一つひとつ終わらせていくしかありません。そこで、ここではお子さんがいる家庭の引っ越しで、必要になる手続きについての情報をまとめました。

どのような手続きが必要なのかをチェックして、ストレスのない引っ越しをするための参考にしてください。

無料の引越し一括見積もりサイトでは国内最大の361社以上の引越し業者が登録しているため、引越し費用が最大50%安くなる。見積もり依頼で最大10万円キャッシュバック。

SUUMO引越しの最大の特徴はメールだけで引越しの一括見積もりが出来ます。電話が苦手な方におすすめです。1回の入力で複数社に無料見積もりするこで引越し費用が安くなります。

役所で必要になる子供の手続き

子供に関する引っ越しの手続きのうち、役所もしくはそれに準ずる施設で手続きが必要になるのは次の4つです。

- 児童手当

- 乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成制度)

- 母子手帳

- 子育てパスポート

それぞれの手続き方法について詳しく見ていきましょう。

児童手当

児童手当は中学校3年生までの児童がいる世帯に支給される手当です。自治体からの支給されますので、引っ越しを行うときには手続きが必要になります。手続きの内容は同じ市区町村内で引っ越しをするケースと、違う市区町村に引っ越しをするケースで違います。

同じ市区町村に引っ越しをするケース

同じ市区町村に引っ越しをするケースは、担当窓口にて「住所変更届」を提出してください。ただし、自治体によっては住民票の転居届を出すことで、自動的に住所変更されることもあります。手続きが必要かどうかは自治体のホームページや窓口で確認しましょう。

違う市区町村に引っ越しをするケース

違う市区町村に引っ越しをする場合には、現在の受給元で廃止の手続きを行い、新住所で請求手続きを行います。以前は請求手続きを行うときに所得課税証明書が必要でしたが、現在はマイナンバーカードで連携しているので、原則として必要なくなりました。

「児童手当受給事由消滅届」の提出

「児童手当認定請求書」の提出

引っ越し先の手続きをするときに必要になるものをリストアップしておきますので、忘れずに持参してください。

- 印鑑

- 健康保険証のコピーまたは年金加入証明書

- 預金通帳

- 申請者・配偶者の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード

- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

この他に自治体によって必要となるものが変わる可能性がありますので、必ず新居のある市区町村のホームページで確認しておきましょう。

乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成制度)

乳幼児医療費助成制度は子育て世帯の経済負担軽減のために、子供にかかる医療費の一部を都道府県や市区町村で助成する制度です。地域によっては

- 「子ども医療助成制度」

- 「小児医療助成制度」

- 「義務教育就学児医療費助成制度」

となっており、対象年齢は市区町村によって違います。

引っ越しをすることで助成対象から外れてしまうこともありますので、まずは新住所のある自治体で対象年齢になっているかどうかを確認しましょう。

手続きの内容は同じ市区町村内で引っ越しをするケースと、違う市区町村に引っ越しをするケースで違いますのでケースごとに説明します。

同じ市区町村に引っ越しをするケース

同じ市区町村に引っ越しをするケースは、担当窓口にて「住所変更届」を提出してください。ただし、自治体によっては住民票の転居届を出すことで、自動的に住所変更されることもあります。手続きが必要かどうかは自治体のホームページや窓口で確認しましょう。

違う市区町村に引っ越しをするケース

違う市区町村に引っ越しをする場合には、現在使っている医療証を自治体に返却します。窓口もしくは郵送での返却となります。新住所に引っ越しをしたら転入から14日以内に「乳幼児・子ども医療証交付申請書」を提出してください。

「医療証」の返却

「乳幼児・子ども医療証交付申請書」の提出

新住所での手続きは乳幼児・子ども医療証交付申請書と印鑑が必要になります。医療証交付申請書は役所にもありますが自治体のホームページでダウンロードできるケースもありますので、ダウンロードしておき、事前に書類を作成しておくとスムーズに手続きできます。

母子手帳

母子手帳そのものは引っ越しをしても手続きをせずにそのまま利用できますが、母子手帳と一緒にもらった乳児健康診査受診票や予防接種の接種券は自治体が変わると使えなくなります。引っ越し先の自治体で交換してもらえますので、母子手帳と合わせて持っていきましょう。

また、これまで通っていた病院で紹介状を書いてもらうと、引き続きをスムーズに行なえます。紹介状は2,500〜4,000円程度で書いてもらえます。大きな病院で受診する場合、紹介状がないと高額な初診費用が発生するので気をつけてください。

子育て支援パスポート

子育て家庭の外出を支援するための子育て支援パスポートは、各都道府県ごとの発行になりますので、他の都道府県に引っ越しをするときには返却と再申請が必要になります。

「子育て支援パスポート」の返却

申請方法は地域によって違います。インターネットで申請できる地域もありますので、引っ越し先が決まった段階で申請方法を調べておきましょう。

子供の就学に関する手続き

子供がいる家庭の引っ越しでは、通っている学校などで手続きが必要になります。幼稚園・保育園・小中学校・高校・私立の学校で手続方法が違いますので、それぞれの手続きをご紹介していきます。

幼稚園の転園手続き

子供が幼稚園に通っている場合には、まずは新しい幼稚園選びから始めます。最初にすることは空き状況の確認で、幼稚園には定員があるので欠員していないと入園できません。まずは空きがある幼稚園をリストアップして、転園先を選びましょう。

選び方のコツは、現在通っている幼稚園の方針や雰囲気が似ているところを選ぶということです。子供が馴染みやすいことを優先して選びましょう。転園先が決まったら、幼稚園に連絡して手続きを行いましょう。

- 入園願書

- 住民票

- 在園証明書

入園にはこれらの書類が必要になります。在園証明書はこれまで通っていた幼稚園が発行しますので、退園するまでにもらっておきましょう。また、通っていた幼稚園に対して退園届を出す必要がありますので、忘れないようにしましょう。

保育園の転園手続き

子供が保育園に通っている場合の転園は、少し大変かもしれません。都市部の場合には待機児童が多くて、希望する保育園に入れるとは限りません。

保育園の転園をするにはまず、通っている保育園に退園届を出します。フォーマットが決まっていることもあるので、保育園に問い合わせしましょう。次に転居先での保育園への転園希望を出します。転居先の自治体に相談することから始めましょう。

保育園に入れるかどうかは審査があり、点数が低いと転園できないこともあります。この場合には認可外保育園を検討する必要があります。もっとも認可外保育園だからといって保育の質が落ちるわけではないので、必要に応じて活用していきましょう。

必要になる書類は自治体によって異なりますので、相談するときに確認しておきましょう。

小学校・中学校の転校手続き

小学校と中学校は義務教育ですので、転校の手続きはとてもシンプルです。

- 通っている学校に転向することを伝える(必要に応じて転校届けを出す)

- 学校に在学証明書と教科書給与証明書を発行してもらう

- 役所に転出届を提出する

- 新居住居の役所に転入届を提出する(同一市内であれば不要)

- 役所に転入学通知書を発行してもらう

- 新しい学校に在学証明書・教科書給与証明書・転入学通知書を提出する

公立の場合、転入先の学校は新しい住所の教育委員会が指定していしますので、自分たちで決める必要はありません。

高校の転校手続き

高校は小・中学校と違って義務教育ではありません。このため編入試験が必要になります。

- 通っている学校に転向することを伝える

- 学校に在籍証明書と成績証明書、転学照会書を発行してもらう

- 転入を希望する学校もしくは教育委員会に転校可能か問い合わせる

- 新居住居の役所に転入届を提出する(同一市内であれば不要)

- 編入試験

- 試験に合格したら必要書類を提出する

転校先は自分で選ぶことができますが、まず欠員があること、そして編入試験に合格する必要があります。子供の学力に見合った高校を選びましょう。

私立の学校の転校手続き

私立の学校の場合、小学校から高校まで編入に必要な試験や手続きの方法がそれぞれ違います。転入したい学校が私立だった場合、まずは学校の窓口に問い合わせしましょう。

ライフラインの手続き

引っ越しをするときには、役所関係と学校関係の手続きがメインになりますが、それ以外にも手続きをしておかなければいけないものがいくつかあります。必要になる可能性が高い手続きをいくつかピックアップしてご紹介します。

子供名義の口座

子供の将来のために、子供名義の口座を作っている人もいると思います。自分の口座に対して住所変更しても、子供名義の口座の住所変更を忘れることがよくあります。窓口や電話、郵送などで対応していますが、便利なのはインターネットバンキングでの変更です。

インターネットバンキングなら24時間いつでも変更できますので、自分の口座と合わせて変更しておきましょう。

子供名義の生命保険

子供名義の生命保険がある場合には、こちらも忘れずに住所変更の手続きを行っておきましょう。保険会社のマイページや担当者への連絡で住所変更できます。住所変更しておかないと大切な郵便物などが届かなくなりますので、忘れずに変更しておきましょう。

通信教育・塾・習いごと

通信教育受けている場合には所定の書式で住所変更届を出しておきましょう。忘れていると郵便物が届かなくなりますので気をつけてください。

また塾や習いごとの場合には引っ越しすることを報告し、引っ越し先に継続できる施設があれば紹介してもらいましょう。ただし、引っ越しは塾や習いごとをやめるきっかけにできます。続けるのかやめるのかをお子さんと話し合ってみましょう。

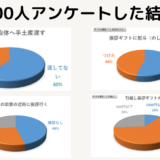

子供の交友関係に対する引っ越しの挨拶はどうすればいい?

手続きではありませんが、子供の友だちに対しての引っ越しの挨拶は忘れずに行いましょう。クラス全員にプレゼントするか、仲の良い友だち限定でプレゼントするかで迷うかもしれません。そういう場合には、クラスの担任の先生に確認しておくとよいでしょう。

これまで引っ越しをしていった人がどうしてきたかを確認して、それに合わせておくのが無難です。

クラス全員となるとあまり高いものは買えませんので、文房具やハンカチなどの低価格で実用的なものがおすすめです。食べ物はアレルギーなども考えなくてはいけないので、避けておいたほうが無難です。

特に親しい友人に対しては個別にお別れの挨拶をさせてください。そのときに手紙を書いて渡すように促すのも良いでしょう。

また、引っ越し先での近所への挨拶に行く場合には子供も一緒に連れていきましょう。迷惑をかけることもあるかもしれませんが、きちんと挨拶をしておくだけで相手の対応も柔らかくなります。

【例文あり】引越し挨拶の言葉とマナー!挨拶周りの注意点とギフト相場を解説

【例文あり】引越し挨拶の言葉とマナー!挨拶周りの注意点とギフト相場を解説 引っ越しで発生する子供のストレスケアをする

引っ越しは環境が大きく変わりますので、大人でもストレスになります。でも大人は自分たちの事情で引っ越しをしているのでまだ耐えることができます。でも、子供の場合には理不尽なお別れがあり、引っ越しを受け入れるのに時間がかかります。

それなのに新生活が始まり、新しい交友関係を築いていかなくてはいけません。そういう状況に馴染むために、親は次の3点を意識してください。

- 親はイライラした姿を見せない

- 親子の会話を増やす

- 温かく見守る

親がイライラしていたり不安になっていたりしたら、子供は敏感に反応します。親もストレスがありますし引っ越しで疲れているのかもしれませんが、子供の前だけでは笑顔で新生活を楽しんでいる姿を見せましょう。

買い物に行くのも「ちょっと冒険しに行かない?」とワクワク感を出して誘ってみるのもおすすめです。

親子の会話も増やすようにしましょう。引っ越しをしたばかりの状況で子供の味方は親だけです。だから親は会話をして子供の不安を少しでも減らしてあげましょう。

また心配だからといってあれこれ先手を打つのはやめておきましょう。子供はこの環境の変化を自分で乗り切ることで成長します。

子供が大きく成長するチャンスですので、親は温かく見守るという立ち位置でストレスケアをしながらもどっしりと構えていましょう。

まとめ

お子さんのいる家庭の引っ越しは、大人だけの引っ越しよりも多くの手続きが発生します。保育園や幼稚園、学校などは引っ越しをする前から準備をしなくてはいけないものもありますし、児童手当のように手続きをしないと手当を受けられなくなるものもあります。

もちろん自分の手続きもあって、どんな人でも頭が混乱してしまいます。こういうときは効率よくこなそうとせずに、一つひとつ丁寧に終わらせていくようにしましょう。

そのためにはまずやるべきことをリストアップすることです。A4の用紙にやるべきことリストを作り、ひとつずつ終わらせていきましょう。

やるべきことを追われていると、子供と向き合う時間が減ってしまいがちです。子供は大人よりも大きなストレスを受けていますので、きちんとケアすることを忘れないようにしましょう。ただ、子供は大人よりも柔軟性があり、環境の変化への適応も早いので心配しすぎる必要はありません。

新生活でストレスを感じにくいように環境を整えてあげる。そのためにはゆとりをもった引っ越しをしたいところです。多少費用がかかっても業者に任せられるものは任せてしまいましょう。そうやって余裕を作って新生活への手続きを進めていきましょう。

おすすめの引越し一括見積サイト

引越し一括見積りサービスのなかでも優秀なのが、- 引越し業者の登録者数が1番多いので見積もり料金が安くなりやすい【引越し侍】

- 電話番号入力が不要なので営業電話がない【SUUMO引越し】

引越し侍

業界最多クラスの引越し業者361社以上が登録しているため、見積り費用が最大で半額になることもあります。また、オプションサービス、口コミ、相場料金を自分で確認しながら見積もりもできるため自分にあったお得な引越しプランを実現できます。引越し費用をとにかく安くしたい方におすすめ。

業界最多クラスの引越し業者361社以上が登録しているため、見積り費用が最大で半額になることもあります。また、オプションサービス、口コミ、相場料金を自分で確認しながら見積もりもできるため自分にあったお得な引越しプランを実現できます。引越し費用をとにかく安くしたい方におすすめ。SUUMO引越し

最大の特徴は電話番号入力が任意でメールアドレスのみで一括見積りができる。そのため煩わしい引越し業者からの電話がないのですが、メールでの返信を待つため、すぐに見積もりがほしいという方には向いていません。登録引越し業者数は約150社と少ない。とにかくメールのみで引越し業者を決めたいという方におすすめ。

最大の特徴は電話番号入力が任意でメールアドレスのみで一括見積りができる。そのため煩わしい引越し業者からの電話がないのですが、メールでの返信を待つため、すぐに見積もりがほしいという方には向いていません。登録引越し業者数は約150社と少ない。とにかくメールのみで引越し業者を決めたいという方におすすめ。引越し達人

15周年の安心と実績があり引越し登録業者数210社。大手引越し業から地域密着型の中小業者がバランスがよく見積もり出来ます。引越し達人の限定特典や引越し交渉術ガイド等でお得。入力項目が少なく立ち寄りプランなども選択できるのが特徴です。。

15周年の安心と実績があり引越し登録業者数210社。大手引越し業から地域密着型の中小業者がバランスがよく見積もり出来ます。引越し達人の限定特典や引越し交渉術ガイド等でお得。入力項目が少なく立ち寄りプランなども選択できるのが特徴です。。